2018年立夏节气从5月5日(阴历三月二十星期六)21点25分18秒开始,2018年5月21日10时14分32秒结束,太阳位于黄经45°时,是二十四节气的第七个节气,也是夏季的第一个节气,表示盛夏时节的正式开始。斗指东南,维为立夏,万物至此皆长大,故名立夏也。

《月令七十二候集解》:“立夏,四月节。立字解见春。夏,假也。物至此时皆假大也。”在天文学上,立夏表示即将告别春天,是夏天的开始。人们习惯上都把立夏当作是温度明显升高,炎暑将临,雷雨增多,农作物进入旺季生长的一个重要节气。

立夏三候

立夏三候

一候,蝼蝈鸣。可听到蜊蜊蛄(即:蝼蝈)在田间的鸣叫声(一说是蛙声)。

二候,蚯蚓出。蚯蚓生活在潮湿阴暗的土壤中,当阳气愈盛,蚯蚓也掘土而出。

三候,王瓜生。王瓜的蔓藤开始快速攀爬生长。

立夏习俗

立夏习俗

我国古来就很重视立夏节气,传承至今,有很多民俗保留下来:

1、迎夏仪式

古代,人们非常重视立夏的礼俗。立夏这天,古代帝王要率文武百官到京城南郊去迎夏,举行迎夏仪式。君臣一律穿朱色礼服,配朱色玉佩,连马匹、车旗都要朱红色的,以表达对丰收的祈求和美好的愿望。

2、立夏称人

立夏吃罢中饭还有称人的习俗。人们在村口或台门里挂起一杆大木秤,秤钩悬一根凳子,大家轮流坐到凳子上面称人。

3、立夏吃蛋

俗话说:“立夏吃了蛋,热天不疰(zhù)夏。”相传从立夏这一天起,天气晴暖并渐渐炎热,许多人特别是小孩子会有身体疲劳四肢无力的感觉,食欲减退逐渐消瘦,称之为“疰夏”。女娲娘娘告诉百姓,每年立夏之日,小孩子的胸前挂上煮熟的鸡鸭鹅蛋,可避免疰夏。因此,立夏节吃蛋的习俗一直延续到现在。

立夏养生

立夏养生

立夏迎来,气温逐渐攀升,此时养生宜养心。夏季要好好提升心脏的心气,保护阳气。

1、饮食宜清淡忌油腻

立夏过后,温度会逐渐攀升,人们就会觉得烦躁上火,食欲也会有所下降。宜采取“增酸减苦、补肾助肝、调养胃气”的原则,饮食应清淡,以易消化、富含维生素的食物为主。

2、“静养”消除烦躁不安

立夏后随着气温的逐渐升高,人们极易心神不安,好发脾气。立夏养生要做到“戒怒戒躁”,切忌大喜大怒,要保持精神安静,情志开怀,心情舒畅。

3、起居晚睡早起,避免贪凉

虽说夏季到来了,天气逐渐炎热,温度明显升高,早晚温差较大,早晚要适当添衣。睡眠方面也应相对晚睡、早起,以接受天地的清明之气,睡好“子午觉”,尤其要适当午睡,以保证饱满的精神状态以及充足的体力。

立夏诗书

立夏诗书

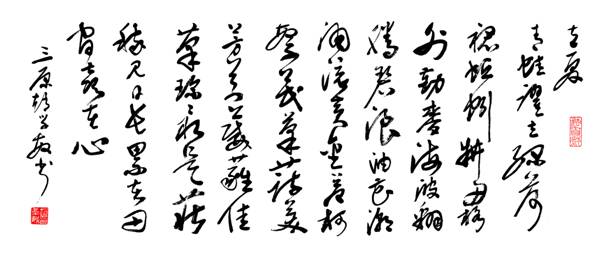

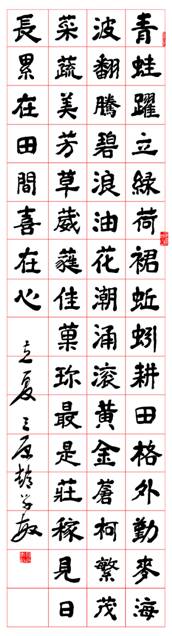

《立夏》

青蛙跃立绿荷裙,蚯蚓耕田格外勤。

麦海波翻腾碧浪,油花潮涌滚黄金。

苍柯繁茂菜蔬美,芳草葳蕤佳菓珍。

最是庄稼见日长,累在田间喜在心。

组诗《二十四节气诗》作者:赵学敏

名家评论:

诗书融合的典范——赵学敏24节气诗书展观后

背景:

2017年8月7日,中国农业博物馆、中国非物质文化遗产保护中心在中国农业展览馆举办了《人与自然相处的智慧——二十四节气专题展》和二十四节气诗书画展,我国著名书法家赵学敏展出了自作24节气诗书,并向中国农业展览馆捐赠“24节气”书法作品。

十二届全国政协常委、中国书协主席苏士澍:

赵学敏先生全方面投入书法事业的精神很可贵的,他在福建期间,写了很多牌匾,从来没落过自己名字,我觉得很了不起,他不是今天才学书法,他和于右任是同乡,从甘肃、到福建、再回北京一直坚持写书法。用书法来体现一个领导干部怎么为人民服务。一个离退休的老同志,热忠于书法事业,而且用全身心的去投入,给我们书法界树立了榜样。今天正好立秋,一年有12个月,有24节气,还有72候,对于中国的历法我们宣传的还不够,很多人不知道72候,这都是老祖宗给我们留下的很丰富的文化遗产。一位书法家要接地气,习主席再三强调:艺术要为人民服务。艺术应当以人民为创作导向,学敏先生在这方面给我们书法家树立了榜样,我们应当好好的去寻求大自然,好好的去接地气,去为人民服务。积极响应习主席的号召,以人民为中心的为创作导向,这样才能有所作为,才能从高原走向高峰。

中国书协分党组书记、驻会副主席陈洪武:

这个展览别具风采,今天看了后特别有收获,过去对24节气了解甚少,而学敏先生用诗歌形式把二十四节气深刻的文化内涵表达出来,每一首都是那么独到,刚才他分别把24首一一解读,一边欣赏书法,一边析读诗歌内涵,真的是与众不同。作为一个书法展,这个点选的很独到,并且提升了他的温馨和他的诗意。还有一个特别独到的地方,真草隶篆,每一种书体都有,不只有四尺整纸这样的大纸表现,还有日常手札式的,随手拈来,自然清新,这是自己的生活状态,充满诗意。而且,他整个展览当中还有几幅比较雄壮、豪阔的有于右任韵味特质的大字作品,看后很震憾。也是展览很好的补充,这样的展览,从整体的喻意,艺术上的锤炼,磨打,然后再呈现给观众,这里面渗透着一位书家长期不断的探索,为学敏老师感到高兴。看到他在艺术上不断的精进和追求,达到人书俱老,就像在草书中表达的一种特质,老辣、苍茫。他把人生的阅历自然融化在点线之中。这次展览最丰富的一个视角就是他的楷书,魏碑楷书第一次看到,这样的一种书体呈现自己的作品,这方面他下了很深的功夫。平时看到他满面春风,很热情,爽朗,其实在家里面把自己关起来,很沉着的投入自己的专业当中去。大家都知道他是领导,他到处奔走书法事业,比方说中国书法馆,中小学书法进课堂,他都不遗余力,充分发挥他政协这个岗位,联络各方来推动这方面工作进展,让我们内心非常的崇敬。但他不停留于此,他繁忙的工作之外,更重要的热爱自己的书法,我看到他一进门的梦想成真,他发自内心的,他认为书法是他的梦,而诗歌是他梦想当中重要的支撑,今天呈现给大家,有这样的别具风采,为他而高兴。希望他在这样的艺苑上,走的高阔浑远。

中国书协副秘书长潘文海:

今天看了这个二十四节气专题展,尤其是赵学敏先生的二十四节气诗书展,受到了很大的感染,感触良深,学敏先生诗歌采取了传统的格律诗形式来描写二十四节气,不仅把二十四节气的气候特征、农事变化、气候变迁,以及劳动人民播种收获的过程描绘的非常生动,而且还注入自己的情感,诗中透露对大自然的热爱、对大地的感恩,对劳动人民深深的挚爱。这就是对二十四节气自然描写和内心情感结合,写的非常生动,同时,学敏先生是我们中国书法家协会资深的理事,他在书法艺术上造诣很深,这次他把自己的二十四节气诗歌,用笔墨的形式表现出来,包括楷书、隶书、行书、草书,四体皆备,显示了自己书法功力同时,也给我们传达了一种笔墨带来的艺术欣赏,不仅让我们了解了二十四节气的基本常识,以及劳动人民的生活、劳动、和丰收的状态之外,同时让我们欣赏到赵学敏先生的书法艺术。可以说是诗魂相应,笔墨相成,给我们一种立体诗书的艺术感受。